The Soul of Art è un libro pubblicato nel mercato anglosassone, in lingua inglese. Il volume è disponibile anche in Italia, su tutte le piattaforme online (Mondaddori, Feltrinelli, Hoepli, Amazon…) e può essere ordinato in qualsiasi buona libreria tradizionale.

All’interno ci sono alcuni dei più iconici maestri d’arte che operano in Italia, raccontati dal Dott. Pasquale Di Matteo, critico d’arte internazionale, vicedirettore del magazine Tamago-Zine e analista geopolitico, rappresentante per l’Italia della società culturale giapponese Reijinsha.

L’INTRODUZIONE DI PASQUALE DI MATTEO

In qualità di critico d’arte, sono da tempo convinto che il compito dell’artista non sia semplicemente decorare il mondo, ma rivelarlo.

Per questo motivo, ho scelto di riunire in questo volume trentacinque artisti italiani, le cui voci considero essenziali per comprendere la complessità del nostro tempo presente.

Ciascuno di essi parla attraverso un linguaggio personale – a volte lirico, a volte crudo, a volte sperimentale – che cerca di penetrare oltre la superficie delle apparenze, scoprendo le tensioni, le contraddizioni e le aspirazioni che definiscono la nostra epoca.

Nel corso della storia, gli artisti sono stati testimoni e interpreti della propria epoca.

Otto Dix e George Grosz, con i loro mordenti ritratti della Germania del dopoguerra, o Picasso, con la sua angosciata denuncia della guerra in Guernica, ci ricordano che l’arte può essere uno specchio senza compromessi delle fratture della società.

Oggi, forse più che mai, abbiamo bisogno di artisti che resistano alla tentazione di creare soltanto oggetti gradevoli per interni domestici. Abbiamo bisogno di artisti che osino confrontarsi con le dissonanze della realtà, che sappiano interrogare, provocare e risvegliare il pensiero critico.

Gli artisti qui raccolti incarnano questa responsabilità. Le loro opere non si limitano al diletto estetico; sono atti di riflessione, testimonianza e resistenza. Dimostrano che la bellezza, quando è autentica, non è mai superficiale – è sempre legata alla verità, alla memoria e allo sforzo incessante di dare un senso alla condizione umana.

Presentare queste trentacinque voci italiane a un pubblico internazionale significa affermare il ruolo dell’arte come strumento vitale di dialogo, coscienza e trasformazione. È mia speranza che il lettore incontri in queste pagine non solo opere d’arte, ma anche l’energia vitale di una società che continua a interrogarsi attraverso i suoi artisti.

Di seguito, le traduzioni in italiano delle critiche in inglese su ciascun artista.

GLI ARTISTI

GIULIANA AMBROSECCHIA

MATERIA E ANIMA

Analizzare il corpus delle opere di Giuliana Ambrosecchia significa intraprendere un percorso ermeneutico dentro una dialettica fondamentale: quella che oppone, e al contempo unisce, la densità caotica della materia all’essenza intangibile dell’anima.

La sua non è una pittura che si limita a rappresentare; è un atto di scavo, un’archeologia del sentimento che riporta alla luce frammenti di verità interiore dal magma dell’esistenza, cosicché ogni tela diventa insieme un campo di battaglia e, simultaneamente, un tempio che veicola messaggi esistenziali.

È in questo ossimoro che risiedono la forza propulsiva e la cifra inconfondibile della ricerca dell’artista.

La visione di Ambrosecchia trascende la mimesi del reale per abbracciare un espressionismo che si potrebbe definire “esistenziale”, in cui il mondo esterno – le sue asperità, le sue ferite, la sua complessità inesorabile – viene trasposto sulla tela attraverso una gestualità vigorosa, quasi una lotta fisica con il pigmento e il supporto.

Incontriamo fondi costruiti per successive stratificazioni, dove la spatola non stende ma incide, graffia, accumula e a volte sottrae, lasciando affiorare i substrati come memorie geologiche dell’esperienza vissuta.

In un’opera, con le sue sbarre verticali color ruggine che s’innalzano da un fondo nero e ocra che evoca la sabbia, ciò che vediamo non è un paesaggio ma la percezione di un paesaggio interiore: forse una prigione, o i resti di una struttura che un tempo offriva riparo ed è ora ridotta a scheletro e memoria.

Qui la materia è pesante, palpabile, satura di tempo.

Allo stesso modo, nelle opere puramente astratte, si percepisce un’esplosione di energia cromatica – arancio, oro, viola – orchestrata in pennellate che non descrivono ma costituiscono l’evento stesso: un’eruzione emotiva, un istante di catarsi cristallizzato nella sua dinamica irripetibile.

Eppure, da questo universo materiale, da questo caos primordiale, emerge quasi sempre una figura. È questo il punto di svolta, il fulcro semiotico di tutta la sua produzione.

Le figure di Ambrosecchia, quasi esclusivamente femminili, non sono corpi in senso anatomico, ma ideogrammi dell’anima, epifanie di pura essenza che appaiono con una grazia luminosa, quasi calligrafica.

Sono quasi sempre bianche, o segnate da un contorno netto eppure impalpabile, come composte di luce o silenzio condensati. Questo contrasto non è meramente estetico ma profondamente filosofico.

Se il fondo incarna l’essere-nel-mondo, con il suo peso, il suo rumore, la sua violenza, la figura rappresenta l’essenza: il nucleo inviolabile del sé, la coscienza che osserva, sente, resiste.

La figura accovacciata contro un fondo turbolento di neri, blu e gialli è fissata in una postura fetale – un gesto di autoprotezione, un ritrarsi in se stessi per resistere alla tempesta del mondo.

Eppure, la sua bianchezza non è segno di fragilità ma di resilienza. È un vuoto che si fa colmo di significato, un’isola di quiete in un mare tempestoso.

La pittura di Ambrosecchia suggerisce che l’identità più profonda non si trova nella dispersione ma nel raccoglimento; non è definita da ciò che la circonda, ma dalla sua capacità di rimanere intatta nonostante ciò che la circonda.

Questo tema della trascendenza interiore evolve attraverso molteplici declinazioni. La donna vista di spalle, contro un fondo bruno terroso solcato da striature d’oro, acquista una sacralità quasi bizantina.

Il corpo, sempre traslucido e spiritualizzato, non è più in una postura difensiva ma di contemplazione, circondato da fioriture bianche che sembrano scaturire direttamente dalla sua aura.

Qui il rapporto tra sé e mondo è meno conflittuale, più armonioso, e suggerisce una fase di accettazione e di fioritura interiore. La materia non è più avversaria ma humus fertile.

L’apice di questa evoluzione spirituale si manifesta nell’opera dominata dall’acquamarina, dove la figura perde ogni peso materiale per farsi pura linea, pura danza.

Si leva da un loto – simbolo per eccellenza di purezza e rinascita – e in un gesto di gioia solleva verso il cielo un’altra vita, un bambino tratteggiato con la stessa leggerezza immateriale.

Il mondo qui non è più caotico e denso ma un gradiente fluido e vitale, un grembo cosmico. È la rappresentazione della grazia, della creazione, della liberazione totale dai legami della materia.

A questo punto l’artista rivela una notevole versatilità stilistica, abbandonando spatola e impasto per il pennello e la velatura, dimostrando come per lei la tecnica non sia mai fine a se stessa ma solo veicolo di senso.

La semiotica di Ambrosecchia si costruisce dunque su questa polarità fondamentale: cromatismo denso contro superficie levigata; tinte terrose e scure contro il bianco luminoso; gesto violento contro linea delicata.

Come nella vita, dove il bene e il male sono solo due facce della stessa medaglia.

Anche nelle opere dove la figurazione si fa più complessa, questa dialettica persiste. Ci imbattiamo in un mondo acquatico, forse sottomarino, saturo di bianchi spugnati e blu profondi.

Da un lato, una figura stilizzata è imprigionata in una sorta di scatola prospettica, simbolo di costrizione razionale o isolamento.

Dall’altro, un’altra figura prorompe esultante da un’esplosione di verde, le braccia levate verso due grandi fiori simili a creature fantastiche.

È la narrazione di un percorso: dalla stasi alla liberazione, dalla riflessione all’azione estatica.

La filosofia che sorregge questa produzione è una forma di umanesimo resiliente. Ambrosecchia non nega il dolore, la difficoltà, il peso dell’esistere; anzi, li rende tangibili, quasi tattili, sulle superfici delle sue tele.

Eppure la sua indagine non si ferma alla constatazione del caos. È una ricerca appassionata e lucida del centro di gravità permanente dell’essere umano: la capacità di trovare, o di creare, uno spazio interiore di pace, silenzio e significato.

La sua arte è un atto di fiducia nella capacità dello spirito di non farsi sommergere, di fiorire anche nel terreno più inospitale.

Giuliana Ambrosecchia è un’artista dalla voce autentica e potente, capace di coniugare la forza tellurica dell’Espressionismo Astratto con una sensibilità figurativa di rara eleganza spirituale, veicolando messaggi esistenziali di profonda risonanza filosofica

Le sue opere non sono semplici immagini da contemplare ma esperienze da attraversare, che invitano a toccare con gli occhi la scabrosità del mondo e poi a posare lo sguardo sulla purezza levigata di un’anima che ha trovato il suo posto.

La sua pittura è la cronaca di questa ricerca, un diario di bordo scritto non con parole ma con pigmento, materia e luce.

È testimonianza che anche nella notte più densa, basta un contorno di bianco per affermare l’indomita presenza dell’umano.

ANNA BELLINAZZI

LA MITOPOIESI DELL’ANIMA

La pittura di Anna Bellinazzi è un atto di mitopoiesi.

In un’epoca che ha proclamato la morte delle grandi narrazioni in favore della superficialità delle immagini, la sua arte rappresenta un tentativo audace – quasi anacronistico – di ricostruire un cosmo simbolico personale, uno spazio dove le forze archetipiche dell’anima assumono forma e colore.

Questa non è mera pittura fantastica, né un derivato del Simbolismo storico; piuttosto, è la nascita di una cosmogonia privata, una cartografia dell’inconscio che impiega un linguaggio visivo sontuoso e stratificato per mappare i territori della trasformazione interiore.

L’arte di Bellinazzi rifiuta la superficie del reale per intraprendere un’immersione verticale nelle profondità dell’essere, riportando alla luce visioni dotate della densità del sogno e della perentorietà del mito. La sua visione artistica appartiene a dimensioni parallele e ai labirinti dell’anima. La realtà fenomenica non è il suo soggetto, ma al massimo un vago punto di partenza: un lessico di forme – fiori, acqua, il corpo femminile – viene immediatamente decontestualizzato e riassemblato in una sintassi ultraterrena. In una dimensione parallela, appunto.

Il suo approccio al mondo non è quello di un’osservatrice ma di una sciamana; le sue tele sono portali, spazi liminali dove il velo tra il visibile e l’invisibile si assottiglia, quasi si fa trasparente. La personalità che emerge è quella di un’artista che crede fermamente nel potere salvifico e cognitivo dell’immaginazione, intesa non come fuga dalla realtà ma come strumento gnostico per coglierne l’essenza più nascosta.

Sul piano stilistico, Bellinazzi orchestra una sintesi complessa e altamente personale di correnti diverse. Vi si trova l’opulenza cromatica e la sinuosità decorativa del Liberty, l’intensità emotiva del

Simbolismo fin de siècle, ma animate da una gestualità e una presenza materica che appartengono inequivocabilmente all’esperienza contemporanea. La sua tecnica è alchemica: il colore non è semplicemente steso ma accumulato, graffiato, velato, spesso deposto con una densità d’impasto che conferisce agli elementi naturali una tridimensionalità tattile, quasi scultorea.

Questa carnalità del pigmento crea un drammatico contrasto con la levigatezza eterea con cui sono resi i corpi delle sue figure femminili. È una dialettica fondamentale nella sua opera: la materia pesante, organica del mondo naturale contrapposta alla sostanza luminosa e intangibile dello spirito.

Le sue peculiarità stilistiche convergono in un lessico iconografico ricorrente. Il motivo più pervasivo è la figura femminile alata, articolata in innumerevoli varianti – angelo, farfalla, fata, fenice. Le ali non sono mai un mero attributo decorativo ma il significante primario della trascendenza, della metamorfosi, della capacità dell’anima di elevarsi sopra la condizione terrena.

Che siano le ali composite di una figura in preghiera, o le ali fiammeggianti di una donna-fenice che sorge da un mondo infranto, segnalano sempre un superamento di stato, una liberazione. Una catarsi.

Un altro elemento chiave è l’acqua, spesso popolata di ninfee, simbolo universale di purezza nata dal fango – metafora perfetta del percorso spirituale. Il cosmo, con i suoi pianeti e le sue nebulose, non è uno sfondo astronomico ma la proiezione esteriore di un universo interiore, vasto e misterioso.

La sua palette è audace e antinaturalistica: rossi ardenti, ori sacrali, blu profondi, turchesi spirituali non descrivono la luce ma sono luce stessa, un’irradiazione emotiva e psichica emanata dai nuclei energetici della composizione.

Dal punto di vista semiotico, ogni tela è un’allegoria densa. Bellinazzi non illustra storie; mette in scena stati dell’anima.

L’opera che raffigura una donna alata di spalle, divisa tra un lato oscuro e uno luminoso, con un gatto nero ai suoi piedi (simbolo dell’istinto e del mistero) e un fiore di loto che rappresenta la rinascita, è un potente emblema della dualità intrinseca all’esistenza, della scelta tra ombra e luce, tra il rimanere ancorati alla terra e lo spiegare le proprie ali.

L’artista riesce a trasformare la materia pittorica in veicolo di messaggi profondi che parlano direttamente all’inconscio di chi guarda. La figura che si dissolve in un’esplosione di fiori e schizzi di colore incarna il rapimento estatico della fusione del sé con l’energia vibrante del cosmo – un’immagine di pura gioia creativa.

La sua opera più astratta, un vortice di colore che ricorda il simbolo dell’infinito, è forse la più esplicita nel rappresentare l’energia primordiale, il caos generativo da cui tutte le forme e tutte le vite originano.

La filosofia che sorregge questa produzione magniloquente è una celebrazione della resilienza e della capacità di trasformazione dello spirito – in particolare dell’energia femminile, concepita come forza creativa e rigeneratrice.

La sua visione della vita è fondamentalmente ottimista, seppur mai ingenua. La presenza della distruzione – il mondo infranto da cui sorge la fenice – e dell’oscurità testimonia una consapevolezza della sofferenza e della lotta. Eppure il messaggio ultimo è sempre di rinascita, della possibilità di trasmutare il piombo della sofferenza nell’oro della consapevolezza.

Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è diretto, viscerale. Bellinazzi non media, non intellettualizza; la sua passione si manifesta nel cromatismo esuberante e nel tocco vigoroso, mentre la sua lucida osservazione del mondo interiore emerge nella coerenza e precisione del suo linguaggio simbolico.

Anna Bellinazzi è una mitografa moderna, un’artista coraggiosa abbastanza da confrontarsi con i grandi temi universali – vita, morte, rinascita, spiritualità – attraverso un linguaggio pittorico insieme antico e contemporaneo.

Le sue opere sono icone per un’umanità in cerca di nuovi ancoraggi simbolici. Non offrono facili risposte ma aprono finestre su mondi interiori di abbagliante bellezza e complessità. Osservare una sua pittura significa accettare un invito a intraprendere un viaggio verso l’interno, a riscoprire quella dimensione mitica, onirica dell’esistenza che la razionalità moderna ha troppo a lungo cercato di soffocare.

La sua arte è un potente promemoria che, per capire chi siamo, dobbiamo prima imparare a volare.

MARISA BELLINI

L’EPICA DELLA TERRA

In un panorama artistico contemporaneo spesso dominato dall’astrazione concettuale e dalla smaterializzazione dell’opera, l’espressione pittorica di Marisa Bellini si afferma con la forza imperiosa, inattesa, di un canto della terra.

La sua ricerca costituisce un atto di resistenza alle contaminazioni del nostro tempo: un’affermazione potente, tenace, della centralità della figura umana e del suo indissolubile legame con il tempo, il lavoro, il paesaggio. La sua è un’etica del realismo.

Non siamo di fronte a una mera documentazione etnografica, bensì a una trasfigurazione poetica che eleva la fatica, la vecchiaia, il legame ancestrale con la terra a categorie universali dello spirito umano, conferendo una monumentalità quasi sacra a volti e gesti troppo spesso relegati dalla storia ufficiale ai margini.

La visione di Bellini affronta il reale come un terreno da scavare per l’archeologo.

Il suo approccio al mondo è infatti quello di un’archeologa dell’anima, che disotterra storie e dignità da sotto le stratificazioni del tempo. La sua personalità, riflessa in ogni tela, è quella di un’artista dotata di una rara forma di compassione, nel senso etimologico di “patire con”.

Nei suoi ritratti non c’è distacco, non c’è compiacimento estetizzante nella rappresentazione della povertà o della vecchiaia.

Al contrario, si percepisce un rispetto profondo, un dialogo silenzioso tra pittrice e soggetto, raffigurato sulla tela come custode di un’antica sapienza e di una forza indomabile.

Sul piano stilistico, Bellini dimostra una padronanza tecnica che le consente di modulare il linguaggio pittorico in base al soggetto e al messaggio.

Nella sua pratica emerge un’affascinante dualità. Da un lato, in opere come il ritratto della neonata, incontriamo una pittura più levigata, quasi accademica, dove delicate velature costruiscono la sottigliezza degli incarnati e una luce soffusa avvolge la purezza di una vita appena sbocciata nel mondo. È una pittura che carezza – una poesia per lo sguardo.

Dall’altro lato – e forse con maggior potenza e carattere – Bellini adotta un espressionismo materico, un verismo tellurico dove il colore si fa denso, grumoso, tattile.

Qui la superficie pittorica stessa diventa componente significante dell’opera, metafora delle vite dei soggetti rappresentati.

L’epidermide della tela, corrugata e spessa, è la pelle stessa dei volti segnati dal sole e dal vento; è terra arata, corteccia d’albero. Questa scelta tecnica non è mai casuale, ma un modo per fondere significante e significato, rendendo tangibilmente presenti la fatica e la resilienza.

I suoi tratti stilistici ricorrenti costituiscono un vero e proprio atlante umano e simbolico. L’artista elegge la vecchiaia a soggetto privilegiato, non per indugiare nella nostalgia, ma per celebrare la vita nella sua pienezza. I volti dei suoi anziani sono mappe esistenziali, dove ogni ruga è un cammino percorso, ogni solco un racconto di gioie e dolori.

Le mani, quasi sempre in primo piano, sono nodose, deformate dal lavoro, mai inerti; sono mani che hanno sostenuto, coltivato, costruito.

Le figure femminili, in particolare, si elevano a ruolo di cariatidi di un mondo rurale e ancestrale.

La donna che porta la legna sul capo non è semplicemente una contadina, ma un archetipo della forza, simbolo della capacità femminile di reggere il peso del mondo con regale dignità. Le lavoratrici chinate sui campi, quasi fuse con la terra che lavorano, compongono un fregio moderno che ricorda la solennità delle Spigolatrici di Millet, ma percorso da un’immediatezza carnale e una crudezza materica del tutto contemporanee.

La palette di colori di Bellini aderisce a questa visione: dominata dai bruni, dagli ocra, dai verdi smorzati, dai grigi – i colori della terra e della pietra. Eppure, questi toni sono improvvisamente squarciati da un rosso vibrante, dall’azzurro intenso di un cielo terso – lampi di vitalità che lacerano il quotidiano e ne rivelano l’energia nascosta.

La semiotica delle opere di Marisa Bellini è potente perché radicata nell’universale.

L’artista riesce a trasformare la materia in qualcosa di più profondo, svelando l’essenza del reale attraverso una rappresentazione fedele ma mai servile. L’anziano che posa col suo bastone non è solo un ritratto, ma l’incarnazione della memoria storica, custode di un sapere a rischio di scomparsa.

L’uomo barbuto – forse artigiano, forse pensatore – assorto nel suo lavoro, incarna la concentrazione, la dedizione, il valore dell’attività manuale e intellettuale come contraltare alla frenesia del mondo moderno.

Bellini non cerca di commuovere con la narrazione, ma con la pura presenza. Le sue figure ci guardano, o si ritraggono nella propria dimensione, e in entrambi i casi ci interrogano sulla nostra stessa esistenza – sul nostro rapporto con il tempo, con il lavoro, con le radici.

La filosofia che anima la sua espressione artistica è un umanesimo profondo, radicato nella convinzione che ogni vita, specie la più umile e appartata, possieda un nucleo inviolabile di sacralità. La sua visione parla della ciclicità dell’esistere, dal neonato all’anziano, e trova l’epico non nelle gesta grandiose ma nella perseveranza dei gesti quotidiani: fare il pane, coltivare la terra, camminare in montagna.

Il suo rapporto con l’emozione è diretto, mai sentimentale. La sua passione si traduce nel gesto vigoroso della spatola, la sua osservazione lucida nella precisione anatomica e psicologica dei ritratti.

È un equilibrio sapiente tra partecipazione emotiva e controllo formale, che impedisce alle sue opere di scadere nel patetico e le eleva invece a testimonianze universali della condizione umana.

Marisa Bellini si colloca nella grande tradizione figurativa che da Courbet giunge a Guttuso, ma la reinterpreta con una sensibilità e una tecnica del tutto personali.

Il suo lavoro è un canto polifonico dedicato agli umili, ai dimenticati, a coloro che con le loro vite silenziose e laboriose hanno costruito – e continuano a reggere – il mondo.

In un’epoca di immagini fugaci e identità fluide, la sua pittura ci ancora a una verità primordiale, ricordandoci che la nostra essenza più profonda è inscritta nella terra che calpestiamo e nei volti di chi ci ha preceduto.

Le sue tele non sono finestre su un mondo passato, ma specchi che riflettono la nostra umanità più autentica.

CARLA BERTOLI

L’IDENTITÀ RITRATTA

L’arte di Carla Bertoli è un punto interrogativo che si libra sulla natura del volto in un’epoca di infinita riproducibilità e frammentazione. Carla Bertoli nasce come mosaicista, una tecnica mista che fonde ricerca, cultura, pittura e mosaico moderno.

Carla Bertoli trasforma l’uso di materiali riciclabili in forma artistica, utilizza elementi riciclati con la tecnica del mosaico e li trasforma in elementi pittorici e volumetrici che compongono le parti del supporto in 3D.

La sua espressione artistica non è ritrattistica nel senso classico, ma piuttosto un’indagine critica – una dissezione quasi chirurgica della superficie facciale, intesa non come specchio dell’anima ma come palcoscenico effimero sul quale si rappresenta il complesso dramma dell’identità contemporanea.

Attraverso un linguaggio che fonde l’impatto grafico della Pop Art, l’urgenza emotiva dell’Espressionismo e una vocazione materica altamente personale nutrita da una grammatica di oggetti ritrovati, Bertoli smaschera la maschera, esponendo le dense stratificazioni che costituiscono – e talvolta imprigionano – il nostro senso del sé.

La sua visione si distanzia deliberatamente da ogni tentazione di imitazione, scegliendo invece di raffigurare icone del nostro tempo attraverso le quali svela il tessuto della società contemporanea. Bertoli non è interessata a cogliere la somiglianza, ma a interrogare il fenomeno del volto in quanto costruzione sociale, culturale e psicologica: cosa c’è dietro di esso, e cosa esso rappresenta

Che si tratti di un’icona pop come David Bowie, di un archetipo come il clown, o di un volto anonimo, il suo sguardo non è mai neutro. Funziona come uno strumento di analisi che frammenta, isola dettagli, esalta tensioni cromatiche, lacera la superficie per rivelare lo sforzo sottostante. La sua personalità artistica è quella di un’osservatrice acuta e disincantata della commedia umana, acutamente consapevole della fragilità delle nostre maschere e catturata dalla bellezza dissonante che da esse emerge.

Sul piano stilistico, il lavoro di Bertoli si distingue per una sintesi audace e originale. La base è spesso riconducibile a un’estetica Pop, evidente nell’uso di campiture piatte e antinaturalistiche e di contorni netti che definiscono le forme con precisione grafica, come nel suo ritratto di Marina Abramović.

Eppure questa composizione quasi da poster viene sistematicamente “contaminata” e complicata da interventi diversi che testimoniano la sperimentazione incessante dell’artista nel forgiare il suo idioma peculiare.

In primo luogo, c’è un Espressionismo cromatico e gestuale: il colore a volte cola, si scontra e si mischia impetuosamente, come nel volto del clown, dove il trucco si dissolve in una maschera di dolore liquido. In secondo luogo, l’artista innesta sulla tela elementi eterogenei – frammenti di realtà che irrompono nella finzione pittorica, generando un cortocircuito percettivo e concettuale, manifestazione del suo impulso polimaterico essenziale.

Lo sfondo a mosaico frantumato dietro il volto di Bowie non è una mera decorazione ma una metafora visiva di una celebrità scheggiata in mille riflessi dall’industria culturale e dall’adorazione dei fan. Il trucco sulle guance di Twiggy, famosa modella del passato, diventa un elemento dirompente e potente, come una medicazione, segno di una ferita reale, sulla superficie artificiale del cosmetico, producendo una dissonanza cognitiva che indaga il rapporto tra apparenza e sofferenza, tra cosmetico e cura.

Queste strategie stilistiche ricorrenti servono un più ampio programma di decostruzione.

I tagli compositivi sono spesso estremi, quasi fotografici, isolando il volto dal suo contesto e forzando un confronto intimo, a volte brutale, con l’osservatore. Lo sguardo è un elemento cruciale: quello diretto e asimmetrico di Bowie sfida e interroga, mentre altri volti levano gli occhi al cielo in pose di estasi o supplica, o si volgono di profilo, persi in una dimensione interiore inaccessibile.

Lo spettro cromatico di Bertoli è audace, spesso elettrico: blu glaciali, rossi sanguigni, gialli acidi, neri profondi. Il colore non descrive carnagioni ma stati emotivi; è colore psicologico, che traccia la temperatura dell’anima.

La semiotica dell’opera di Bertoli si focalizza dunque sul tema della maschera e dell’identità come performance. Il clown è l’archetipo più esplicito: il suo volto è un campo di battaglia tra l’allegria richiesta dal ruolo e la tragedia che trapela dalle colature di pigmento. Eppure per Bertoli ogni volto è una maschera. Trucco pesante, pose studiate, persino l’iconicità di un volto famoso – tutte sono forme di mascheramento, ruoli assunti all’interno della società.

Con il suo bisturi pittorico, Bertoli non tenta di strappare la maschera in cerca di un volto “vero” sottostante; piuttosto, ci mostra che l’identità contemporanea è la maschera stessa: un collage instabile di ruoli, immagini, ferite e artifici, tutti sostenuti dall’effimera economia delle immagini consumate in poche ore e valutate in base al numero di like ricevuti più che dai ricordi o dagli ideali che ispirano.

Così Bertoli riesce a trasfigurare la sua sintassi cromatica in una riflessione profonda sulla natura fragile e costruita del nostro essere-nel-mondo. Le emozioni che suscita non sono mai univoche, ma invariabilmente ambivalenti: ammirazione e pietà, fascino e repulsione, glamour e decadenza.

La filosofia che emerge da questa indagine è inconfondibilmente postmoderna. Se l’umanesimo classico vedeva il volto come luogo della verità individuale, Bertoli lo rappresenta come luogo della rappresentazione – e spesso, dell’alienazione. La sua è una visione che abbraccia complessità e contraddizione senza cercare facili sintesi.

Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è sempre mediato da un lucido intelletto critico; la passione è evidente nel gesto e nel colore, eppure è costantemente governata da un preciso intento analitico. Non c’è abbandono lirico, ma piuttosto una tensione costante tra l’impulso a esprimere e la volontà di proporre significato.

Carla Bertoli è una delle voci più originali e necessarie sulla scena artistica italiana, poiché la sua pratica artistica trascende la ritrattistica per diventare una forma di saggio visivo sull’identità in un’era di dilagante crisi identitaria. Attraverso un linguaggio ibrido che contamina la purezza della pittura con la concretezza dell’oggetto, ci costringe a guardare oltre la superficie levigata delle immagini e a confrontarci con la natura complessa, stratificata e spesso ferita di ciò che chiamiamo “volto”.

Le sue tele ci parlano, rivelando la nostra stessa condizione umana.

PAOLA BRADAMANTE

GEOLOGIA DELL’EVENTO

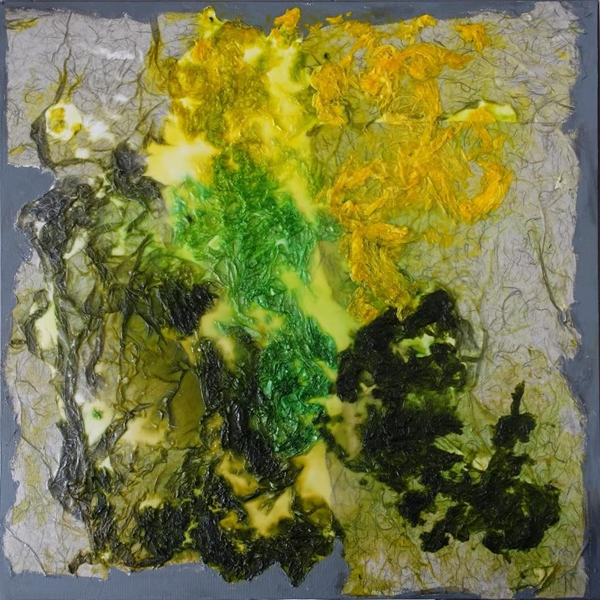

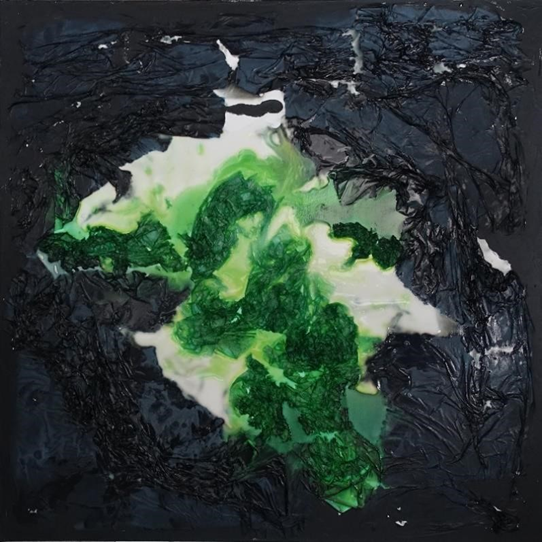

La ricerca artistica di Paola Bradamante non aspira a rappresentare il mondo, ma piuttosto a ricreare, in vitro, sulla superficie della tela, i processi energetici e le dinamiche tettoniche che al mondo danno forma e sostanza stessa.

La sua è un’astrazione che rifiuta l’autoreferenzialità del segno per farsi indagine ontologica: un’immersione audace, viscerale, nelle forze primordiali che governano l’universo.

Ogni sua opera è un tentativo di restituire vita alla nascita dell’universo – non attraverso la produzione di una mera immagine, ma mettendo in scena una narrazione visiva di un evento colto nel momento stesso del suo accadere.

La visione artistica di Bradamante trascende la dicotomia tra figurazione e astrazione, posizionandosi invece in una terza dimensione – quella della “presentazione”.

L’artista non imita la natura ma ne emula i processi generativi, approcciandosi al mondo come una geologa dell’anima, che osserva fratture, eruzioni, sedimentazioni e cristallizzazioni non solo come fenomeni esterni ma come potenti metafore di dinamiche interiori.

La sua personalità, riflessa nel gesto vigoroso e nella complessa stratificazione delle sue opere, è quella di un’artefice che non teme di lottare con la materia – trovando nella sua densità, nella sua resistenza, nella sua imprevedibile reattività la fonte stessa del suo linguaggio.

Sul piano stilistico, siamo nel dominio dell’Art Informel e del matiérisme, una tradizione che da Fautrier e Burri giunge alle più recenti esplorazioni, ma che Bradamante reinterpreta con un rigore compositivo e una sua personale, unica sensibilità cromatica.

La sua tecnica è un processo alchemico, una manipolazione controllata di elementi eterogenei. La superficie pittorica diventa un bassorilievo: impiega impasti densi, quasi cementizi, che modella, incide, corruga, creando una “pelle” pittorica dotata di una propria topografia, di una propria ineludibile fisicità.

A questa epidermide ruvida e opaca si contrappongono spesso aree di colore più fluido, smaltato, o velature traslucide ottenute con resine e altri materiali – generando un dialogo teso e affascinante tra solidità e liquidità, tra opacità della terra e trasparenza della luce o dell’acqua.

In diverse opere si intuisce l’incorporazione di materiali recuperati o sperimentali – carte accartocciate, membrane tessili – non semplicemente applicati, ma sommersi nel pigmento, divenendo parte integrante e strutturale dell’opera stessa.

I suoi tratti stilistici ricorrenti definiscono una sintassi visiva di grande coerenza e forza. La struttura compositiva di molte opere si fonda su una dialettica fondamentale, quasi archetipica: una massa scura, pesante – prevalentemente nera o blu notte – occupa la parte inferiore della tela.

È un fondamento ctonio, la rappresentazione della materia primordiale, indifferenziata, il caos o l’abisso tellurico.

Da questa oscurità – o contro di essa – irrompe l’evento cromatico: un’esplosione di colore puro che prorompe, si espande, lacera la superficie. Non è un colore che riempie una forma, ma una forza che crea la forma con la sua stessa manifestazione.

Il verde non è un prato, ma l’energia della vegetazione, la forza tellurica che si erge.

Il giallo e l’arancio sono energie vitali, nuclei di potenza solare o vulcanica che si liberano da un contenimento oscuro.

Nel suo dittico, dalle potenti falcate di blu e bianco, la dinamica cambia: non più verticale ed eruttiva, ma vorticosa, ciclonica. È l’energia dell’acqua o dell’aria, un confluire di forze che spiraleggiano su se stesse in moto perpetuo.

La semiotica di questa pittura è dunque radicata negli elementi primari dell’esistenza. Paola Bradamante non narra storie, ma mette in scena forze pure. Lo spettatore è posto davanti a un dramma senza attori umani: il dramma della creazione stessa.

Ella riesce a trasfigurare la materia – pigmento, gesso, carta – in un processo vivente, rivelando l’essenza del reale come incessante trasformazione.

Le emozioni che le sue opere suscitano non sono legate all’aneddoto ma più profonde, quasi fisiologiche: si sente la tensione, la pressione, la frattura, il rilascio di energia.

È un’arte che parla un linguaggio preverbale, connettendosi direttamente con la nostra memoria ancestrale dei grandi fenomeni naturali.

La filosofia che sottende questa pratica è una forma di naturalismo astratto, un panteismo materiale che colloca il sacro non in una dimensione trascendente ma nell’immanenza della materia e delle sue leggi. La visione della vita di Bradamante è dinamica, conflittuale, ma infine generativa.

Ogni sua opera è la rappresentazione di una crisi che conduce a una nuova forma, di un caos che si cristallizza in ordine.

Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è mediato dalla fisicità del gesto: la passione dell’artista non è illustrata ma inscritta direttamente nella violenza controllata con cui aggredisce e modella la superficie.

La sua osservazione lucida, al contrario, si manifesta nell’impeccabile equilibrio delle composizioni, nella maestria con cui gestisce pesi, vuoti, volumi e contrasti cromatici.

L’espressione artistica di Paola Bradamante esalta la capacità di unire la sperimentazione materica a un profondo senso della forma e della struttura.

La sua è un’arte severa ma sontuosa, che invita a guardare oltre la superficie delle cose per contemplare le forze invisibili che le animano. Le sue tele non sono oggetti da osservare a distanza, ma campi di energia che ci attraggono, ci interrogano, ci ricordano la nostra stessa natura di esseri fatti della stessa materia stellare e tellurica che vediamo lottare, e trovare pace, dentro i suoi dipinti.

La pittura di Bradamante non ha bisogno di parole per spiegarsi, perché parla il linguaggio universale e primordiale della creazione.

DANIELA BUSSOLINO

LE SCENE DELL’ANIMA

L’universo artistico di Daniela Bussolino non è un mondo ma un palcoscenico, sul quale ciascuna delle sue opere – sia essa dipinta con la densità degli acrilici, tracciata con la delicatezza della matita, o composta attraverso pixel digitali – si presenta come una scena tratta da un dramma o un poema non scritto, un fotogramma sospeso che allude insieme a un prima e a un dopo.

Analizzare la sua espressione artistica significa accedere al repertorio di una regista dell’anima, di un’artefice che non si vuole confinare in un unico linguaggio, ma modula stili e tecniche con un’espressività poliedrica per dar voce ai registri diversi, e a volte contraddittori, dell’esperienza femminile.

La sua pittura, e più in generale la sua arte, è un atto di narrazione per frammenti, una polifonia visiva la cui coerenza risiede nella costante e appassionata esplorazione della grazia, della solitudine e della forza interiore.

Bussolino interpreta la realtà non come un dato oggettivo da replicare, ma come un’eco emotiva da mettere in scena. Il suo approccio al mondo è teatrale, guidato dalla percezione e saturo d’emozione.

Le sue figure sono quasi sempre protagoniste isolate, o assorbite in un dialogo coreografico, colte in un momento di rivelazione, attesa o celebrazione.

È qui che emerge la sua doppia natura di pittrice e scrittrice, poiché la sua mano non si limita a descrivere ma evoca, suggerisce, narra, costruisce un’atmosfera densa di potenziale narrativo.

La donna in rosso, avvolta in un nimbo di luce angelica, non è semplicemente una figura col calice ma un’eroina tragica, una moderna Medea sospesa tra perdizione e redenzione, il cui dramma interiore si materializza nel vortice di pennellate che la circondano.

Sul piano stilistico, l’artista dimostra una versatilità notevole e coraggiosa, che è la chiave di volta per comprendere l’intera sua ricerca.

Daniela Bussolino non è un’artista legata a un solo stile, ma una sperimentatrice che adatta medium e maniera alla storia che intende svelare.

Nella sua produzione pittorica si possono identificare almeno tre registri principali.

Il primo è un Espressionismo drammatico, caratterizzato da un cromatismo audace, un chiaroscuro teatrale e una pennellata energetica, tattile.

A questa vena appartengono opere come la ballerina sulle punte o la già citata dama in rosso, dove il colore – soprattutto il rosso, significante di vita e pericolo – diventa il protagonista emotivo della scena.

Il secondo registro è una sintesi lirica, quasi musicale, che richiama certe eleganze moderniste.

Le danzatrici stilizzate su fondo arancio ne sono l’esempio perfetto. Qui l’anatomia si astrae, i volti scompaiono, la figura si trasforma in un ideogramma di pura grazia e movimento. La linea diventa essenziale, il colore è steso in campiture piatte e vibranti.

Non è più il dramma dell’individuo a essere messo in scena, ma la gioia di un ritmo collettivo, un’ode alla leggerezza e alla fratellanza. Anche le tre danzatrici in abiti dai colori primari su fondo nero partecipano di questa logica, seppure con una maggiore ricchezza materica nel panneggio.

Infine, emerge un terzo registro: quello del realismo poetico.

Il ritratto della fanciulla incoronata di fiori svela un’altra mano, capace di estrema delicatezza e di un’indagine psicologica profonda. Qui la pittura a olio cede il passo al disegno, alla grafite, forse alla sanguigna. Il tumulto espressionista tace per lasciare spazio a una quiete contemplativa. In quest’opera si intravede un ponte diretto con l’altra sé dell’artista, la scrittrice di tenere favole come Un Amore a Quattro Zampette.

C’è la stessa innocenza, la stessa attenzione alla purezza e alla delicatezza che, pur meno appariscenti, costituiscono chiaramente un nucleo fondamentale della sua sensibilità.

Questi diversi modi espressivi non sono segno di incertezza ma di una ricchezza e libertà non comuni. Attestano un’artista che pensa come una regista, selezionando l’inquadratura, l’illuminazione, lo stile di recitazione più adatti alla scena.

La sua recente esplorazione della Digital Art non è altro che il naturale proseguimento di questo approccio, una nuova cassetta degli attrezzi con cui continuare a narrare storie, forse attraverso linguaggi ancora altri.

La semiotica delle opere di Bussolino è complessa e stratificata. La figura femminile è il suo soggetto quasi ossessivo, ma non è mai un oggetto passivo di contemplazione; è invece sempre un soggetto attivo, anche nella sua immobilità.

Il motivo ricorrente della figura vista di spalle (come nella donna in bianco seduta su un drappo blu) è una scelta semiotica potente, perché nega allo spettatore l’accesso all’espressione facciale e allo sguardo psicologico, trasformando la figura in uno schermo su cui proiettare le proprie emozioni e narrazioni.

Quella schiena nuda diventa un paesaggio, un territorio di vulnerabilità e forza insieme.

La filosofia che sorregge la sua opera è una profonda esplorazione dell’universo femminile, colto nelle sue dualità: forza e fragilità, esuberanza e malinconia, solitudine e comunità.

La sua è una visione della vita che riconosce ed esalta la complessità. Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è diretto, viscerale, ma sempre governato da un’eleganza formale che impedisce alla passione di dissolversi nel disordine.

La sua osservazione lucida si traduce nella precisione del gesto, nell’equilibrio delle composizioni – anche le più dinamiche.

Daniela Bussolino è un’artista completa, una narratrice che si esprime attraverso una pluralità di linguaggi.

La sua espressione pittorica è un teatro affascinante in cui ogni tela è un atto unico, capace di passare dai toni della tragedia a quelli della commedia, dal dramma psicologico al balletto lirico, fino alla favola delicata. La sua forza non sta in una formula ma nella capacità di reinventarsi continuamente, spinta dall’urgenza di concedere a ogni emozione, a ogni storia, la sua forma e il suo colore più autentici.

Il suo percorso, arricchito dalla scrittura e ora dalla sperimentazione digitale, si annuncia come un viaggio continuo attraverso le infinite scene del teatro umano – di cui lei è, a tutti gli effetti, una delle interpreti più sensibili e poliedriche del nostro tempo.

FEDRA – FRANCESCA CALZONI

L’ALCHIMIA DELLA SUPERFICIE

L’arte di Francesca Calzoni, in arte Fedra, è una raffinata e multiforme indagine sulla dialettica tra superficie e sostanza, tra gesto decorativo e persistenza dell’archetipo.

La sua non è un’arte che si lascia confinare entro i limiti di una singola disciplina o di uno schema predeterminato; piuttosto, costituisce un ecosistema creativo in cui pittura, mosaico e arte applicata intrattengono un dialogo costante, generando un linguaggio al contempo antico ed estremamente contemporaneo – al di là delle mode, al di là degli stereotipi.

Fedra non sceglie un medium, ma un’intenzione: quella di trasfigurare la materia – che sia tessera vitrea, pigmento, tessuto o supporto metallico – in una epifania di bellezza tattile e visiva, un ponte tra lo spazio dell’arte e lo spazio del vivere.

La sua visione artistica interpreta la realtà non come un repertorio di soggetti da imitare, ma come una grammatica di forme da stilizzare e trasporre in un ordine superiore, quasi musicale.

Il suo approccio al mondo è quello di un esteta nel senso più nobile del termine, erede di quella tradizione che, da William Morris all’Art Nouveau, ha cercato di smantellare la barriera tra arti “maggiori” e “minori”.

La sua personalità artistica si manifesta nella vocazione a creare oggetti non solo da contemplare, ma da abitare; così, un paravento dipinto non è una tela forzata in una funzione, ma un dipinto che diventa architettura, una cortina che si trasforma in una cascata di luce e colore.

Nel suo lavoro c’è un profondo rispetto per l’artigianalità, intesa come processo meditativo attraverso cui l’idea prende forma e l’oggetto acquista un’anima.

Sul piano stilistico, la sua produzione è un crocevia di influenze colte, reinterpretate attraverso una sensibilità inconfondibile. L’eco del Simbolismo e del Decadentismo risuona nella scelta di soggetti come la rosa nera, archetipo di una bellezza assoluta e misteriosa, la cui silhouette scura e materna si staglia su un fondo in foglia di rame che evoca la sacralità delle icone bizantine.

La linea bianca che ne definisce i contorni, nitida e grafica, è un gesto moderno che dialoga con l’antica preziosità del fondo.

In opere come questa, Fedra dimostra una piena padronanza del contrasto: tra opaco e lucido, tra nero profondo e luce metallica, tra forma stilizzata e ricchezza interiore del colore, che all’interno della rosa si accende con insospettate venature azzurre.

Altrove, particolarmente nelle sue creazioni tessili, emerge una chiara fascinazione per il Giapponismo e la sinuosa eleganza dell’Art Nouveau.

I rami di salice piangente e i viticci di vite che si dispiegano su fondi rosa antico o oltremare non sono resi con intento naturalistico, ma tradotti in un arabesco calligrafico. Qui la linea diventa serpentina, fluida, contenente il colore secondo una logica che ricorda il cloisonné o il batik.

Il supporto tessile non è un compromesso ma una scelta programmatica: la sua leggerezza, la dimensione traslucida e la capacità di muoversi e interagire con la luce e l’aria conferiscono a queste opere una qualità eterea e dinamica, trasformandole in “dipinti nomadi” che ridisegnano lo spazio che occupano.

La pratica del mosaico costituisce un altro pilastro fondamentale della sua ricerca, dove l’approccio dell’artista cambia registro: la fluidità della linea cede il passo alla paziente costruzione dell’immagine attraverso il frammento.

Il suo albero autunnale non è una visione istantanea ma un tempo lento, accumulato. Ogni tessera è una sillaba di un complesso discorso visivo; l’effetto quasi puntinista del fogliame e del cielo, vibrante di luce, rivela come Fedra impieghi questa tecnica antica non per creare immagini statiche e ieratiche, ma per catturare la fugacità di un istante – la caduta di una foglia, il tremore della luce.

È un affascinante paradosso: utilizzare uno dei media più duraturi e “pesanti” per esprimere leggerezza e transienza.

I suoi ricorrenti tratti stilistici distintivi sono dunque un amore per la linea definita e sinuosa, una predilezione per motivi tratti dal regno vegetale – fiori e alberi – e una palette che spazia dai toni preziosi di metalli come oro, rame e argento a tinte più delicate e arcaiche come i rosa polverosi e i blu profondi.

Eppure, forse l’elemento più distintivo è la sua ossessione per la superficie. Che sia la ruvidezza granulare di un impasto materico, la fredda levigatezza della foglia metallica, la luminosa vibrazione del mosaico o la morbidezza del tessuto, la pelle dell’opera è per Fedra un campo primario di esperienza sensoriale.

La semiotica del suo lavoro risiede proprio in questa celebrazione della materia trasfigurata. Il messaggio non è proclamato, ma sussurrato attraverso la squisitezza della fattura. Fedra ci invita a riscoprire il valore della bellezza come nutrimento per lo spirito. La sua arte non cerca di scandalizzare o denunciare, ma di incantare, offrendo un rifugio dalla volgarità e dalla fretta del mondo contemporaneo.

Lei riesce a trasformare la materia in un talismano, un oggetto dotato di un’aura che arricchisce sia l’ambiente che chi lo abita. L’emozione che cerca di trasmettere è quella della meraviglia, della contemplazione silenziosa, del piacere estetico inteso come forma di conoscenza.

La filosofia che anima la sua arte è una forma di panteismo estetico: la convinzione che una scintilla del divino risieda nella perfezione di una forma naturale, e che il compito dell’artista sia rivelarla e celebrarla attraverso un atto di devozione artigianale.

Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è mediato da un filtro di eleganza e controllo formale. La passione è presente, ma è una passione distillata, interiorizzata, espressa nella meticolosa cura del dettaglio, nell’infinita pazienza richiesta dal mosaico, nella grazia del gesto pittorico.

Fedra è un’artista che naviga con rara maestria tra le correnti dell’arte, del design e dell’alto artigianato, trascendendone le distinzioni in nome di un ideale di bellezza integrata.

Il suo lavoro è un antidoto alla dematerializzazione dell’arte e alla banalità del quotidiano. Fedra ci invita non solo a guardare, ma a toccare, ad abitare la sua arte, riscoprendovi la possibilità di un’esistenza trasfigurata dalla bellezza e dalla silenziosa poesia della materia.

SABRINA CERUTI

ANATOMIA DELL’ANIMA

L’espressione artistica di Sabrina Ceruti si impone all’attenzione critica come una meditazione profonda e coerente sulla dualità dell’essere, esplorata attraverso l’icona quasi ossessiva della figura femminile immortalata di spalle, in una indagine che non è un esercizio di anatomia, né una mera celebrazione del nudo, quanto piuttosto un’investigazione ermeneutica che utilizza il corpo come sismografo dell’anima, un paesaggio su cui tracciare le complesse e variegate geografie dell’interiorità.

Ogni tela è una dichiarazione perentoria: il vero volto dell’emozione non si trova sul viso, ma nell’energia che irraggia dalla materia.

La visione di Ceruti attua una divisione fondamentale, una dicotomia visiva che è al contempo una dichiarazione filosofica.

Lei interpreta la realtà separando in modo netto lo spazio interiore – il Sé – dallo spazio esteriore – il mondo.

Il suo approccio alla vita, riflesso in questa scelta radicale, sembra suggerire che l’essenza dell’individuo sia un universo cromatico, energetico e turbolento, contenuto in un involucro che si confronta con un contesto esterno spesso neutro, freddo, quasi astratto.

La personalità artistica di Ceruti è quella di una creatrice dalla doppia natura: un’espressionista selvaggia, quasi da arte fauve, nella resa dell’anima, eppure una rigorosa minimalista nella messa in scena di questo dramma interiore.

Sul piano stilistico, questo dualismo si traduce in un linguaggio pittorico inconfondibile e dirompente. Da un lato c’è il corpo – quasi sempre l’unica forma organica sulla tela – non trattato con verismo mimetico, ma trasformato in un supporto per un’esplosione di puro colore, steso con pennellate dense, tattili, a volte quasi violente.

La sua tecnica evoca una sorta di tassellatura cromatica, in cui macchie di rosso, blu, giallo, verde e arancione si accostano senza fondersi, creando una superficie vibrante che nega la levigatezza della pelle per rivelarne l’intensità emotiva.

È un corpo composto di puro sentire, un mosaico di stati d’animo coesistenti simultaneamente.

Opposta a questa detonazione cromatica c’è lo sfondo, il palcoscenico su cui la figura si staglia, dove il registro cambia totalmente, poiché Ceruti predilige superfici monocrome o bitonali, dominate da grigi, argenti e bianchi sporchi. La pennellata si appiattisce, la materia si fa più rarefatta, arricchita in modo significativo da inserti in foglia d’argento, che conferiscono allo sfondo una qualità preziosa ma fredda – una luce quasi lunare, senza tempo.

L’artista costruisce così uno spazio astratto, un non-luogo che isola la figura e ne amplifica la presenza, trasfigurandola in un’icona moderna sospesa tra corporeità e simbolo.

Le opere in bianco e nero rappresentano una variazione cruciale all’interno di questo sistema. Privando la scena del colore, l’artista ci costringe a focalizzarci sulla forma, sulla postura, sulla linea. E proprio in questa assenza, il singolo, minuto dettaglio del piccolo cuore rosso alla nuca emerge come elemento di straordinaria potenza – il fulcro emotivo dell’intera composizione.

Queste opere confermano il principio per cui il colore, nelle altre tele, non è un abbellimento decorativo, ma il vero soggetto del discorso. I tratti stilistici ricorrenti diventano dunque segni potenti.

La scelta di raffigurare la donna quasi sempre di spalle è un atto semiotico di primaria importanza, poiché nega allo spettatore l’accesso al volto, sede tradizionale dell’identità e della psicologia, imponendo invece una modalità di lettura diversa – più profonda, più complessa da decifrare.

La schiena diventa il vero volto dell’anima. La colonna vertebrale, spesso evidenziata dalla luce e dalla composizione, si trasforma nella struttura assiale non solo del corpo ma della sua energia. I capelli raccolti in uno chignon scoprono la nuca – luogo di vulnerabilità e sensualità, ma anche di concentrazione e forza interiore.

Il messaggio che emana da questa configurazione è un’esaltazione dell’invisibile reso visibile.

Sabrina Ceruti ci dice che la nostra vera identità, la nostra ricchezza, la nostra complessità, non risiedono nell’immagine che presentiamo al mondo, ma nell’incandescente magma di emozioni, pensieri e sensazioni che ci abita.

L’artista riesce a trasformare gli impasti cromatici in un’allegoria della condizione umana, in un’immanenza della vita narrata attraverso la sua irriducibile e caotica vitalità.

Lo sfondo argentato è la trascendenza – o forse la fredda neutralità del cosmo, la solitudine esistenziale in cui ogni individuo è immerso. La filosofia che anima la produzione dell’artista è un umanesimo radicale e introspettivo.

La visione della vita di Ceruti è quella in cui la vera arena risiede all’interno.

Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di totale e bruciante coincidenza: l’arte non descrive l’emozione; piuttosto, l’emozione diventa colore e forma.

La sua passione si traduce nel gesto febbrile con cui costruisce i suoi corpi vibranti, la sua lucida osservazione, d’altro canto, si rivela nel rigore quasi ascetico della composizione, nel perfetto equilibrio tra figura e sfondo, nel controllo magistrale di una palette che, pur esplosiva, non cade mai nel caos.

Sabrina Ceruti ha forgiato un linguaggio visivo di rara potenza e coerenza, un archetipo contemporaneo di straordinaria forza evocativa.

Le sue donne viste di spalle non sono ritratti ma universi, icone silenziose che ci invitano a distogliere lo sguardo dalla superficie delle apparenze per contemplare l’abbagliante complessità del nostro mondo interiore.

Sono un invito a scendere in profondità, ad afferrare l’essenza.

La sua pittura è un atto di coraggio, che ci mostra che per conoscerci veramente dobbiamo avere la forza di voltare le spalle al mondo e guardarci dentro – lì, dove risiede la nostra vera natura incandescente e iridescente.

DAVIDE CUPOLA

TEATRI DELL’ESSERE

L’espressione artistica di Davide Cupola non è pittura, ma una vera e propria ontologia visiva, per cui ogni tela è un’ipotesi filosofica, articolata con il rigore di un trattato e l’ammaliante, silenziosa eloquenza di una visione.

Ci troviamo di fronte a un artista che trascende la mera rappresentazione visiva per farsi vero filosofo del nostro tempo, un pensatore che impugna il pennello come strumento d’indagine esistenziale.

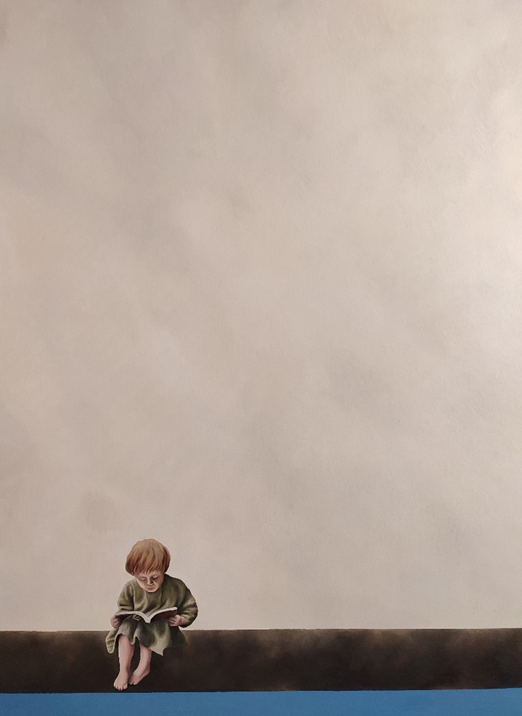

I suoi dipinti sono teatri dell’essere: vaste distese acromatiche evocano insieme la tabula rasa della coscienza e il vuoto indifferente del cosmo. Al loro interno, figure solitarie inscenano drammi tanto più potenti nella loro quiete e nella loro assenza di narrazione esplicita.

La visione artistica di Cupola interpreta la realtà come un palcoscenico metafisico, con un approccio che non è riprodurre il visibile, ma estrarne l’invisibile essenza della condizione umana, ponendo interrogativi fondamentali attraverso allegorie visive di disarmante purezza.

La sua personalità artistica è quella di un asceta, di un osservatore che ha distillato la passione in una lucidità quasi tagliente. Nelle sue opere non c’è traccia di sentimentalismo; piuttosto, vi si trova una profonda forma di empatia, una pietas intellettuale verso la creatura umana, colta nella sua irriducibile solitudine e nella sua caparbia, commovente ricerca di senso.

Sul piano stilistico, Cupola ha forgiato un linguaggio di assoluta coerenza e riconoscibilità – che potremmo definire “Realismo Concettuale” o “Realismo Metafisico”.

La sua tecnica si fonda su una dialettica radicale. Le figure umane sono rese con una padronanza quasi iperrealista, con una precisione fiamminga nella delineazione del dettaglio anatomico, delle pieghe del tessuto, del gioco di luce sulla pelle.

Questa concretezza quasi tattile del corpo – la sua presenza innegabile nel mondo – viene sistematicamente decontestualizzata e posta in dialogo con fondali astratti, superfici minimaliste, spesso monocrome e materiche, che negano qualsiasi riferimento a un tempo o a un luogo specifici. Questo contrasto non è un espediente estetico, ma il fulcro della sua indagine filosofica: l’essere concreto, finito, dell’individuo, gettato in un’esistenza astratta, infinita, senza coordinate.

I suoi tratti stilistici ricorrenti costituiscono gli elementi di una precisa sintassi filosofica, dove il vuoto – il vasto spazio negativo che circonda le sue figure – non è assenza ma presenza carica di significato. È il silenzio del cosmo, la pagina bianca su cui ogni vita deve iscrivere la propria storia.

All’interno di questo vuoto, irrompono pure forme geometriche: quadrati, rettangoli, piani trapezoidali.

Questi non sono motivi decorativi ma intrusioni platoniche, simboli di ordine, di legge, di costrutto umano – che sia gioco, dogma, prigione o utopia – imposti al flusso indifferenziato dell’esistenza.

Il bambino che pesca seduto su un quadrato rosso non è solo al gioco, ma attinge la sua immaginazione (il pesce azzurro) da una realtà artificiale, da un mondo definito e delimitato dall’uomo.

Il soldato che avanza verso un rettangolo blu all’orizzonte non marcia verso una meta, ma verso un’astrazione: il dovere, la pace, la morte, il nulla.

La semiotica di Cupola è un sistema complesso e stratificato che indaga le tappe della vita umana e le sue strategie di sopravvivenza ontologica. L’infanzia è il tempo della creazione del mondo. La bambina che costruisce con cubi azzurri sopra un plinto grigio non sta semplicemente giocando, ma esercita il potere demiurgico della mente, imponendo ordine e significato a uno spazio altrimenti informe. Il ragazzo nero con il mantello da supereroe incarna la potenza dell’immaginazione come strumento di trascendenza, la capacità di proiettarsi oltre la propria condizione, di sognare un potere e una libertà che la realtà potrebbe ben negare.

Per Cupola, sognare è vivere pienamente.

L’età adulta e la vecchiaia, al contrario, sono rappresentate come il tempo della consapevolezza, del peso della storia e della vulnerabilità.

Il profilo dell’uomo rugoso che si dissolve nel buio non è un ritratto ma la personificazione della memoria, del dolore, della mortalità – la carne che si fa archivio del tempo vissuto.

La ragazza scalza in primo piano è un’immagine di vertiginosa potenza, che esprime lo sforzo, la precarietà dell’aggrapparsi alla trave dell’esistenza – la nostra condizione di esseri perpetuamente in equilibrio, vista in una prospettiva che sottolinea insieme la gravità e la fatica.

La donna che fluttua su un catafalco azzurro è forse l’immagine più enigmatica e commovente: un’Ofelia moderna, sospesa tra il sonno e la morte, contenuta in uno spazio sacro, acquatico, che è ancora una volta un costrutto geometrico – una zattera, una tomba, un portale verso un’altra dimensione.

La filosofia che emerge da questa ricerca è una forma di Esistenzialismo stoico e profondamente umanista.

Cupola contempla la condizione umana post-nichilista: in un universo che non offre più garanzie né significati prestabiliti, l’individuo è insieme condannato e benedetto dalla libertà di creare senso.

Le sue opere non sono pessimistiche; al contrario, sono una celebrazione della resilienza dello spirito umano, della sua inesauribile capacità di giocare, sognare, leggere, lottare e aggrapparsi alla vita – persino di fronte all’assoluto silenzio del vuoto circostante.

Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è intellettuale e distillato.

La passione non erompe in un urlo di colore o in un gesto violento, ma nella tensione quasi insopportabile tra la figura vulnerabile e l’immenso vuoto; nella devozione ossessiva, quasi monastica, con cui l’artista rende ogni dettaglio, atto d’amore per la concretezza dell’essere individuale.

Davide Cupola è una delle menti più lucide e originali dell’arte contemporanea.

Le sue opere sono parabole visive per il nostro tempo, icone di un pensiero critico che riscopre il sacro nella solitudine e nella fragilità dell’esistenza.

Guardare uno dei suoi dipinti significa essere costretti al silenzio interiore, a confrontarsi con le domande ultime che raramente osiamo porci.

In un mondo assordato dal rumore e saturo di immagini insignificanti, l’arte di Cupola è un necessario, potente inno al silenzio, al vuoto, e alla piccola, immensa figura umana che lo abita.

TERESA DE SIO

SISMOGRAFIA DEL SEGNO

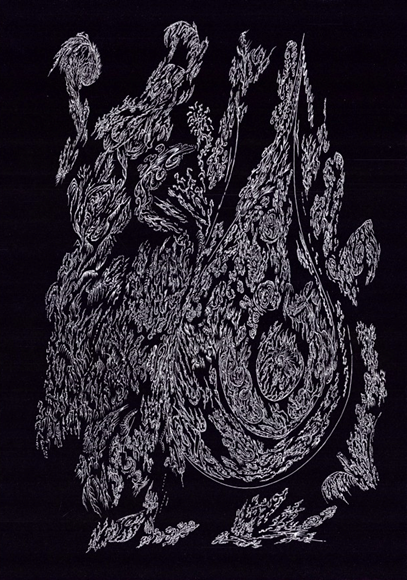

L’arte di Teresa De Sio è una sismografia dell’anima.

Non è disegno nel senso convenzionale del termine, inteso come rappresentazione del mondo esterno, quanto piuttosto un atto di pura estroflessione, una traduzione diretta – quasi brutale nella sua onestà – di un’energia interiore che preme, vibra, ed infine erompe sulla superficie del foglio.

Ci troviamo di fronte a un’artista che ha trasformato la linea in un linguaggio primordiale, in un codice genetico dell’emozione, dando vita a un universo visivo insieme ossessivamente controllato e ferocemente libero.

Tutto si compie attraverso una visione singolare e un linguaggio del tutto originale. Ciascuna sua opera è la cronaca di una conflagrazione interiore, la traccia febbrile di ciò che brucia sotto la pelle della coscienza.

La visione artistica di De Sio sfugge completamente alla mimesi per abbracciare un approccio che si potrebbe definire “energetico-creazionista”.

La realtà per lei non è un repertorio di forme da copiare, ma un magma incandescente di forze da liberare.

Il suo atteggiamento verso la vita e il mondo è quello di un medium, che convoglia – attraverso il gesto ossessivo della mano – le correnti invisibili del suo paesaggio psichico.

La sua personalità, riflessa in questa pratica quasi rituale, è quella di un’asceta della passione: la sua non è un’esplosione caotica, ma un’eruzione vulcanica incanalata in percorsi di una complessità e precisione quasi inimmaginabili.

C’è una lucida follia nel suo lavoro, una paradossale coesistenza di abbandono totale e controllo maniacale.

Stile e tecnica sono la chiave di volta per accedere a questo universo.

Il suo strumento è la linea, quasi sempre tracciata a penna, che non ammette pentimenti.

È una linea che non delinea contorni ma costituisce essa stessa la materia dell’immagine attraverso l’accumulo parossistico.

La sua tecnica è una forma di scrittura automatica elevata a sistema, dove il tratto è nervoso, rapido, ripetuto all’infinito fino a generare scabrosità, volume, ombra e vibrazione ottica.

Da vicino, si osserva un groviglio di filamenti energetici; da lontano, questi filamenti si compattano in forme organiche, vortici cosmici, archetipi che sembrano emergere spontaneamente dal caos.

È un’arte costruita per sedimentazione, dove il tempo del fare diventa parte integrante e visibile dell’opera finita.

I particolarismi stilistici ricorrenti funzionano come ideogrammi di questo linguaggio profondamente personale, in cui il vortice – la spirale – è forse l’archetipo più potente e pervasivo.

Non è un mero motivo decorativo, ma il nucleo generativo dell’opera, il buco nero da cui l’energia prorompe o in cui viene risucchiata.

Rappresenta l’origine, l’inconscio, il nucleo incandescente dell’essere.

Attorno a questi centri di gravità, la linea si organizza in pattern che evocano strutture naturali su scale diverse: dalla delicatezza di un piumaggio alla durezza di una cristallizzazione, dall’intricatezza di una rete neuronale alla struttura frattale di una felce.

Spesso, da questa trama astratta, emergono figure per pareidolia: il profilo di un leone ruggente, la sagoma di un volto umano, la forma di un cuore.

Queste apparizioni non sono programmate, ma diventano l’esito inevitabile di un’energia che, accumulandosi, non può non assumere una forma riconoscibile, come se cercasse un nome per la propria urgenza.

La palette è prevalentemente acromatica: il nero dell’inchiostro, il bianco o l’ocra della carta, concentrando tutta l’attenzione sulla dinamica del segno. Quando il colore fa capolino – come il giallo elettrico di un fondo, o i sottili filamenti rossi e blu in un volto – è un evento, un’alterazione dello stato emotivo, una febbre improvvisa che interrompe il flusso della normalità.

L’opera in negativo, bianco su nero, è un’accecante inversione cosmica, dove non è più l’energia a iscriversi sul vuoto, ma la luce stessa ad essere estratta dall’oscurità.

La semiotica di Teresa De Sio è complessa perché non si basa su un codice condiviso di simboli, ma sulla trasmissione diretta di uno stato pre-verbale.

Il messaggio non è ciò che l’opera rappresenta, ma come l’opera è stata fatta, l’energia che essa incarna.

L’artista non cerca di raccontarci una storia; vuole farci sentire una frequenza.

L’emozione che trasmette è quella della tensione estrema, dell’energia compressa che fatica a trovare forma, di una bellezza nata da un processo quasi doloroso nella sua intensità.De Sio riesce a trasformare il materiale più semplice – inchiostro su carta – in un organismo vivente, pulsante, rivelando l’essenza della realtà non nel suo aspetto statico, ma nel suo incessante, vibrante divenire.

La filosofia che sottende questa ricerca è una forma di vitalismo radicale.

La sua visione della vita è quella di un flusso continuo di energia che deve esprimersi pena l’implosione.

L’arte diventa una necessità biologica, un apparato respiratorio dell’anima. Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di trasparenza assoluta, quasi terrificante. Non c’è mediazione, non c’è filtro intellettuale. La passione bruciante si traduce direttamente nella densità maniacale del tratto. La sua lucidità, d’altro canto, si manifesta nella straordinaria intelligenza compositiva, nella capacità di orchestrare questo caos apparente in equilibri dinamici di straordinaria eleganza, impedendo al magma di traboccare incontrollato.

Teresa De Sio è una creatrice unica nel panorama contemporaneo, un’artista che ha avuto il coraggio di forgiare un linguaggio che è l’impronta digitale della sua anima – dunque, un linguaggio davvero unico.

Le sue opere non sono immagini da guardare, ma campi di forza da esperire. Ci costringono a una modalità diversa di visione, a sentire piuttosto che a capire, a percepire il vertigine di un’interiorità che si fa paesaggio.

In un’epoca dominata dalla freddezza del concetto e dalla riproducibilità dell’immagine, la sua ostinata, febbrile, quasi anacronistica fede nel gesto della mano come sismografo del cuore costituisce un atto di resistenza di una potenza e di una bellezza travolgenti.

FARG²

FARG², SINTESI DI ORDINE E CAOS

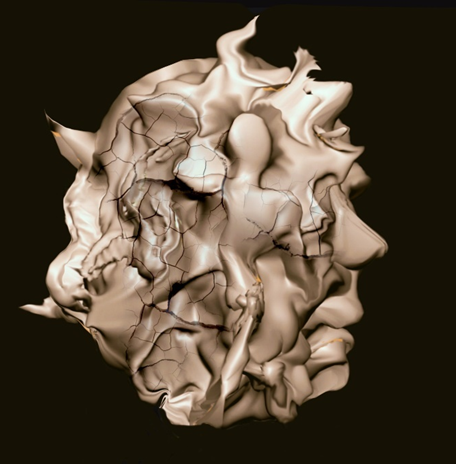

La proposta artistica di Farg², progetto nato dalla fusione simbiotica di Alessandro Rinaldoni e Francesca Ghidini, non è una mera collaborazione ma un’alchimia, una figura di Giano che guarda simultaneamente negli abissi liquidi dell’inconscio e verso le architetture cristalline del mito.

Ciascuna loro tela è insieme un campo di battaglia e una camera nuziale, il luogo sacro e violento in cui due forze cosmiche primordiali – il caos generativo e il logos ordinatore – si scontrano, si fecondano a vicenda, e danno infine vita a un linguaggio visivo di un’originalità e densità concettuale quasi senza precedenti.

Analizzare Farg² significa assistere, in tempo reale, alla genesi di un cosmo, all’atto stesso con cui la forma emerge dal magma informe, con cui la storia si iscrive sulla superficie del flusso primordiale.

Per Farg² la realtà non è un dato statico ma un incessante processo di emersione; così, in questa visione, si rivela la perfetta complementarità dell’anima duale del progetto.

Alessandro Rinaldoni agisce come un rabdomante dell’inconscio: la sua arte liquida, misteriosa, prepara il campo, evoca il caos, la prima materia dell’esistenza.

I suoi fondi, creati con tecniche di pittura fluida, non sono sfondi ma dimensioni – nebulose cromatiche, membrane cellulari, correnti abissali, la rappresentazione visiva di quel flusso preverbale e prerazionale che Jung avrebbe chiamato “inconscio collettivo”.

Su questo palcoscenico magmatico interviene Francesca Ghidini, che agisce come una mitografa, un’ordinatrice del sacro.

La sua arte, che attinge al repertorio della fiaba, del tribale e a una profonda indagine sul femminile, non impone un ordine arbitrario ma ascolta il caos sottostante e ne fa emergere le forme latenti.

Il suo gesto è maieutico, poiché aiuta il mondo a nascere, tracciando i contorni di creature, archetipi e storie che già dormivano nel colore liquido.

Sul piano stilistico, questa fusione si traduce in una tecnica a due fasi divenuta la loro inconfondibile firma. La prima fase è dominata dall’aleatorietà controllata: Rinaldoni orchestra la danza dei pigmenti fluidi, lasciando interagire il caso e la chimica nella creazione di universi cromatici unici e irripetibili.

È un processo di abbandono, di immersione. La seconda fase è un atto di pura volontà e precisione quasi maniacale: Ghidini interviene su questa superficie organica e imprevedibile con un bisturi grafico.

Maneggia la linea – spesso nera, bianca o metallica – per definire, circoscrivere, narrare. Le sue figure – sirene, fate, amanti, farfalle – e i suoi intricati pattern, a volte reminiscenze di incisioni rupestri o dell’ornamentazione dell’Art Nouveau, non galleggiano sopra il fondo ma vi sono indissolubilmente legati.

La linea segue le correnti del colore, i pattern riempiono cellule cromatiche, le sagome emergono come isole solide in un mare di pura energia.

È una simbiosi perfetta tra pittura gestuale, informale e un grafismo illustrativo di una precisione quasi calligrafica.

I tratti stilistici ricorrenti formano un lessico denso di significato. L’elemento femminile è centrale: sirene, fate, profili femminili sono gli archetipi attraverso cui Farg² esplora le dinamiche delle relazioni umane, della creatività, del legame con la natura e con il mistero. Questi esseri non sono mai eterei o passivi ma potenti, ieratici, spesso adornati da elementi tribali e preziosi (foglie d’oro e d’argento) che ne sottolineano la sacralità.

Altri simboli – la farfalla (metamorfosi), l’orologio (il tempo come vincolo e ritmo), gli elementi naturali – vengono innestati in questo universo sospeso tra sogno e incubo.

La palette è audace e antinaturalistica: i viola profondi, i rossi sanguigni, i blu cosmici di Rinaldoni creano un’atmosfera notturna, onirica, squarciata dalla luminosità grafica degli interventi di Ghidini.

La semiotica di Farg² è una potente allegoria della psiche umana. Il loro lavoro mette in scena il rapporto tra l’Io – la figura definita, la coscienza, la narrazione di Ghidini – e l’Es – il fondo caotico, l’inconscio, le pulsioni di Rinaldoni.

L’opera non propone la vittoria dell’uno sull’altro, ma la loro necessaria e a volte ardua coesistenza.

Gli artisti diventano mediatori, sciamani che viaggiano tra i due mondi e li tengono in equilibrio.

Il messaggio che emerge è profondo: non c’è coscienza senza inconscio, non c’è storia senza un magma pre-narrativo da cui attingere, non c’è forma senza un’energia informe che la sostenga.

L’emozione veicolata è una sorta di vertigine controllata, la meraviglia di fronte alla complessità dell’esistenza, la tensione tra la libertà assoluta del possibile e la necessità della scelta, della definizione.

La filosofia che sostiene questa produzione è un dualismo integrato, una visione che riecheggia le grandi polarità del pensiero umano: il Dionisiaco e l’Apollineo, il Caos e il Cosmo, il femminile e il maschile – incarnate, non a caso, dai due artisti stessi.

La loro non è una visione conflittuale ma sintetica, e il loro approccio alla vita sembra invitarci a danzare con le proprie ombre, a dare nome e forma alle nostre correnti interiori senza presumere di esaurirle.

La passione bruciante, quasi “maniacale” nella sua spinta espansiva, è l’energia stessa di Rinaldoni che si riversa sulla tela.

La lucidità cristallina è l’infinita pazienza, la mano ferma di Ghidini che tesse i suoi pattern complessi, trasformando l’urlo in canto, il groviglio in arabesco.

Farg² non è semplicemente un duo di talento ma un progetto artistico di fondamentale importanza nel panorama contemporaneo, perché è riuscito a creare un linguaggio che è già, di per sé, una teoria della creazione e della coscienza.

Le loro opere sono mappe di un territorio intermedio, l’interregno tra sogno e veglia, istinto e ragione, caso e destino. Ogni tela è un atto di coraggio – il coraggio di affrontare il caos e di trovarvi non il vuoto ma il grembo di ogni bellezza possibile.

In questo senso, Rinaldoni e Ghidini sono veri alchimisti del ventunesimo secolo che, tuttavia, non trasmutano il piombo in oro, ma qualcosa di ben più prezioso: il flusso indifferenziato dell’essere nell’oro scintillante del senso.

NELLY FONTE

SENTIMENTO E NARRAZIONE

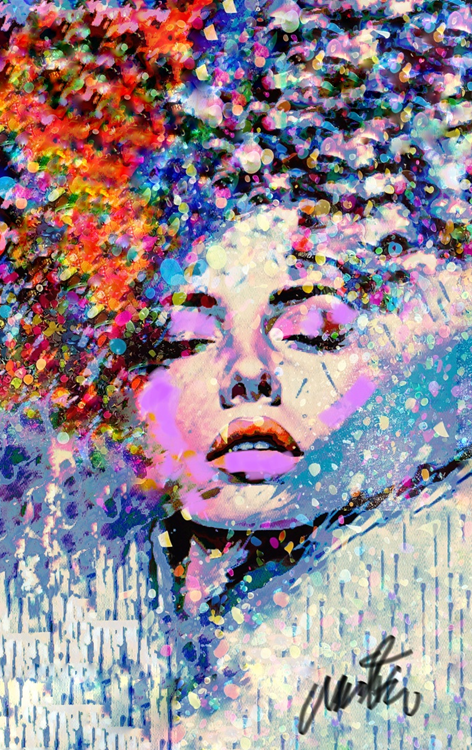

L’universo di Nelly Fonte è una sfacciata e sontuosa affermazione del sentimento sulla forma, della narrazione sulla plasticità delle cose.

La sua espressione artistica non è un monolite, fermo e immutabile, bensì un diario di bordo fatto di tanti toni, un atlante emotivo che traccia i diversi territori dell’esperienza umana attraverso una molteplicità di linguaggi visivi.

Analizzare le opere di Nelly Fonte significa entrare in una dimensione cromatica dove ogni tela è una dimensione a sé, una scena carica di un’intensità che rifiuta la tiepidezza e l’anestesia emotiva del nostro tempo.

La pittura di Fonte, che osa essere romantica, espressionista, simbolista e persino materica, a seconda delle esigenze della narrazione, trova la sua profonda coerenza non in una “maniera” ripetuta, bensì in una incrollabile fede nel potere dell’arte di dare corpo e colore alla vita interiore, all’inconscio.

La visione artistica di Fonte interpreta la realtà come un’esplosione cromatica, con un approccio al mondo che non è quello di un’osservatrice neutrale, ma di una testimone appassionata.

Ogni soggetto, che sia una ballerina di flamenco, un mare in burrasca o una donna assorta in un caffè parigino, viene filtrato da una sensibilità che ne amplifica la carica emotiva, traducendola in un linguaggio di pura vibrazione cromatica.

La sua personalità, riflessa in questa esuberanza, è quella di una “celebrante” della vita, un’artista che crede che la bellezza, la passione, la malinconia e la forza non siano concetti astratti, ma energie tangibili che si possono rendere visibili sulla tela.

Sul piano stilistico, la grande forza di Nelly Fonte è la sua eterodossia, quella capacità di modulare la tecnica in risposta all’anima del soggetto e nella sua arte, infatti, si possono individuare più correnti intrecciate, a volte coesistenti nella stessa opera.

Dalla sua grammatica del colore emerge una potente vena espressionista-gestuale, in cui il colore è steso in maniera vigorosa, quasi aggressiva, conferendo la forma e il movimento dall’interno.

La ballerina di flamenco ne è l’emblema: il suo vestito rosso non è solo tessuto, ma un vortice di fuoco, un’irruzione di passione resa con una gestualità che è già di per sé danza. Analogamente, i suoi paesaggi astratti sono sinfonie di forze naturali, grovigli di energie telluriche dove il tratto si fa vento, terra e vegetazione.

Accanto a questa corrente convive un registro più lirico e narrativo, dove il disegno si fa più preciso e la composizione più studiata.

Le figure delle geishe, immerse in paesaggi onirici, o la donna parigina, sono esempi di una pittura che cede al piacere del racconto, dell’atmosfera, enciclopedie visuali in cui l’artista dimostra una notevole abilità nel fondere la precisione del dettaglio con la libertà impressionistica dello sfondo, creando scene che possiedono il fascino di un’illustrazione d’autore o di un fotogramma di cinema d’epoca.

Infine, si incontrano incursioni nel materico e nel simbolista. Il paesaggio del Golden Gate Bridge sotto un cielo tempestoso è un’opera di straordinaria potenza fisica: il mare è un bassorilievo di cromie dense, un’ondata di materia che minaccia di traboccare dalla tela, conferendo alla scena un dramma quasi palpabile.

La dimensione simbolista affiora in opere come la donna che si confronta col proprio doppio nello specchio, o quella che rinasce accanto a una fenice, dipinti in cui il fatto pittorico trascende il reale per addentrarsi nei regni del mito, del sogno, dell’indagine psicologica.

I tratti stilistici ricorrenti formano gli elementi di un coerente vocabolario emotivo, all’interno del quale la figura femminile è il fulcro quasi assoluto della sua ricerca. Non è mai un oggetto passivo, ma sempre un soggetto colto nel pieno di un’azione o di una condizione interiore intensa: la passione della danza, la quiete contemplativa, la malinconia sognante, la forza della rinascita.

La donna di Fonte è un archetipo della vitalità e la palette è il suo strumento prescelto per l’orchestrazione emotiva, dove i rossi sono passionali e vitali, i blu contemplativi o tempestosi, i verdi evocano la serenità della natura, mentre i gialli e gli aranci sono lampi di gioia o di calore in un mondo a volte in ombra.

La semiotica delle opere di Fonte è un inno alla resilienza e alla ricchezza dell’esperienza umana.

Il messaggio non è mai criptico, ma diretto, universale poiché l’artista riesce a trasformare i colori in veicolo di messaggi potenti e lucidi, che fanno riflettere.

La donna sulla spiaggia, con il suo ombrellone giallo che crea un cerchio di luce e sicurezza contro un cielo plumbeo, è una metafora perfetta della capacità umana di ritagliarsi un proprio spazio di serenità anche in mezzo alle avversità; la ragazza parigina, dalla cui mente si dipana una costellazione, rappresenta la potenza del sogno e della creatività, la capacità della mente di costruire universi che trascendono la realtà contingente.

L’emozione che cerca di trasmettere Fonte è sempre intensa e riconoscibile, un invito all’empatia, a riconoscere nella tela uno specchio, un frammento della propria vita emotiva.

La filosofia che anima l’arte di Nelly Fonte è una forma di umanesimo vitalistico e romantico, che denota una visione della vita che, pur non ignorando il dramma e la tempesta, nei i cieli scuriti e nei mari in burrasca, sceglie deliberatamente di volgere la sua attenzione alla luce, alla passione, alla bellezza e alla capacità di rinascita.

Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di totale immersione, così la passione si traduce nella vitale carnalità del colore e nel dinamismo del gesto. La sua lucida osservazione, d’altro canto, si manifesta nella maestria con cui costruisce le sue scene, nell’equilibrio compositivo, nella finezza psicologica con cui coglie le posture e le espressioni dei suoi personaggi.